Date de création : 30.04.2015

Dernière mise à jour :

29.08.2016

902 articles

Derniers commentaires

je me remets petit a petitapres une lourde chute mon oeil est encore bien violet les points vont etre enlevé l

Par nosyorkshiresetcie, le 08.11.2025

j'arrive chez toi vraiment tout doucement car une tendinite a mon bras droitmais que ça fait mal la douleur m'

Par nosyorkshiresetcie, le 24.10.2025

bonjourje n'ai pas pu m'endormir avant 6h du matin donc un sieste a ete la bienvenue alors me voilou bonne jo

Par nosyorkshiresetcie, le 22.10.2025

coucou sur un coup de colere il y a longtemps j'avais demandé la suppressionde mon blog joelle créationsje va

Par nosyorkshiresetcie, le 18.10.2025

trop mingnion

Par Anonyme, le 24.09.2025

>> Toutes les rubriques <<

· LES 7 MERVEILLES DU MONDE (8)

· LA FAUNE DES SOMMETS (6)

· OISEAUX (14)

· PAYSAGES (13)

· AUTOUR DE NOEL (18)

· BELLES ROSES (12)

· AUTOMNE (11)

· ANIMAUX. AUTRES (24)

· LIONS & TIGRES BLANCS (12)

· SYMBOLES (5)

· ageheureux

· aigle44

· amazone78

· anacrouse

· annacatharina

· anouchka028

· arcus

· cartespostalesbrigitte

· catavenue

· chouchougotrain

· cigalemistralavande

· coeurlionne6

· copinette

· coxilanddu26

· creationsreinette

· douceuretdetente

· eliotkitty

· helenaphoto

· hirondelle95

· holaf44

· juju58

· kelly13

· le-coin-de-verdure-d-andrea

· lejardindesandra- Sandra

· lepassetempsderose

· leylana2

· lucilyne

· lucky27

· luida

· lyonnaise69

· maboiteamusique

· mamynoha2

· maryvonne35

· minamusi

· minnierose

· musicstory

· nacre

· ninette2

· nosyorkshiresetcie

· patiange

· popye

· prettypoun

· pussycatdreams

· serge-photospassion

· tchounette

· yogi

Articles les plus lus

· LE COLOSSE DE RHODES

· LES JARDINS SUSPENDUS DE BABYLONE

· COUCHER DE SOLEIL

· LA STATUE DE ZEUS

· LA MARMOTTE

· ROSES ROUGE

· Les lutins du Père Noel

· AIGLE ROYAL

· LES CHAMPIGNONS

· LE CADUCÉE

· LICORNE ARC EN CIEL

· LA TENDRESSE

· L' OURS

· Le cookie

· Carnaval de Venise

animaux aube belle avenue cascade centerblog animaux chat chaton chats chute d eau ciel ciels citation

Rechercher- · donner en expliquand les sept merveiller du monde

- · les 6 merveille

- · phidias zeus olympie

- · 6 merveilles du monde image

- · les 7 merveilles du monde canonique canonique

- · le mausolée dartemice

- · le colosse de rhodes-documents

- · les sept merveilles du monde 2015

- · colonne de rhodes

- · jardins suspendus de babylone aujourd'hui

LES 7 MERVEILLES DU MONDE

LES SEPT MERVEILLES DU MONDE

Les Sept Merveilles du monde, dont la genèse de la liste est méconnue, constituent l’ensemble des sept œuvres architecturales et artistiques les plus extraordinaires du monde antique. Elles correspondent toutes à des réalisations qui excèdent largement les proportions communes. Ces œuvres montrent qu’avec des moyens, pour nous rudimentaires, architectes et bâtisseurs de l'époque étaient capables, à force de labeur et d’ingéniosité, d’ouvrages prodigieux (en grec : « thaumasia »). La popularité des monuments a suivi l’influence politique et économique des cités, et la construction d’un élément architectural imposant venait consacrer cette prédominance : Memphis, Éphèse, Halicarnasse, Rhodes, Babylone, Olympie et Alexandrie. De sorte que si le monument était l’emblème de la cité, leurs destins à tous deux, on l’a constaté, étaient inévitablement liés.

Ces sept œuvres étaient : la pyramide de Khéops à Gizeh en Égypte, les jardins suspendusde Babylone, la statue de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis à Éphèse, le Mausoléed'Halicarnasse, le Colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie.

De ces sept « Merveilles », seule subsiste aujourd'hui la pyramide de Khéops.

La liste canonique

Ces œuvres se situent autour du bassin méditerranéen :

- La pyramide de Khéops à Memphis (aujourd'hui, Gizeh ou Gizâ), en Égypte (seule merveille encore debout aujourd'hui)

- Les jardins suspendus de Babylone, en Mésopotamie (Irak actuel)

- La statue chryséléphantine de Zeus à Olympie, en Élide (Grèce)

- Le temple d'Artémis, appelé aussi Artémision, à Éphèse, en Ionie (Turquie actuelle)

- Le tombeau de Mausole, à Halicarnasse, en Carie (Turquie actuelle)

- La statue en bronze d’Hélios, dite Colosse de Rhodes (Grèce)

- La tour-fanal de Pharos, dite Phare d'Alexandrie (Égypte)

Leurs dates de construction, approximatives pour la plupart, s'étendent sur plusieurs siècles, entre environ 2650 av. J.-C. pour la pyramide de Khéops et le début du iiie siècle av. J.-C. pour le phare d’Alexandrie, considéré comme le plus récent. De nos jours, la merveille de Memphisexiste encore, alors que toutes les autres ont disparu, après avoir souffert des incendies, des intempéries, des séismes, et aussi de la main de l’homme. L'existence de toutes ces merveilles est plus ou moins attestée par des témoins archéologiques, exception faite des « Jardins suspendus » de Babylone, dont il ne subsiste aucune trace probante, et dont la réalité historique est toujours en question.

LA PYRAMIDE DE KHEOPS

Pyramide de Khéops

La pyramide de Khéops ou grande pyramide de Gizeh est un monument construit par les Égyptiens de l'Antiquité, formant une pyramide à base carrée. Tombeau présumé du pharaonKhéops, elle fut édifiée il y a plus de 4 500 ans, sous la IVe dynastie , au centre du complexe funéraire de Khéops se situant à Gizeh en Égypte. Elle est la plus grande des pyramides de Gizeh.

Si elle est la seule des sept merveilles du monde de l'Antiquité à avoir survécu jusqu'à nos jours, elle est également la plus ancienne. Durant des millénaires, elle fut la construction humaine de tous les records : la plus haute, la plus volumineuse et la plus massive. Ce monument phare de l'Égypte antique est depuis plus de 4 500 ans scruté et étudié sans relâche.

La grande pyramide, chef-d'œuvre de l'Ancien Empire égyptien de l'architecte Hémiounou, est la concentration et l'aboutissement de toutes les techniques architecturales mises au point depuis la création de l'architecture monumentale en pierre de taille par Imhotep pour lapyramide de son souverain Djéser, à Saqqarah. Toutefois, les nombreuses particularitésarchitectoniques et les exploits atteints pour sa construction en font une pyramide à part qui ne cesse de questionner l'humanité.

Description

Ce monument forme une pyramide à base carrée de 440 coudées royales anciennes, soit environ230,5 mètres. Les valeurs empiriques d'aujourd'hui sont au sud de 230,454 m ; au nord 230,253 m ; à l'ouest 230,357 m ; à l'est 230,394 m, soit une erreur pour obtenir un carré parfait de seulement 0,05 %2.

La pyramide construite sur un socle rocheux avait une hauteur initiale 146,58 m (280 coudées royales égyptiennes), c'est-à-dire plus haute que la Basilique Saint-Pierre à Rome de 139 m, mais l'érosion l'a réduite de 12 m pour atteindre 137 m de hauteur3. Elle détient le record du monument le plus haut du monde jusqu'en 1311, année qui voit l'érection de la cathédrale de Lincoln dont la flèche atteint 160 mde hauteur4. Elle fait un périmètre de 922 m, une surface de 53 056 m2 et un volume originel de2 592 341 m3 (aujourd'hui 2 352 000 m3).

'estimation traditionnelle du nombre de blocs de pierres qui composent la pyramide est de 2,3 millions mais le calcul des égyptologues va de 600 000 à 4 millions. Le parement ou revêtement était composé de pierres calcaires blanchâtres soigneusement jointoyées et polies qui renvoyaient les rayons du soleil, lui donnant l'aspect d'une véritable colline de lumière (ce qui explique qu'elle eut pour nom Akouit « la brillante », mais elle fut plutôt appelée Akhet Khoufou, « L'Horizon de Khéops ») et soulignant sa géométrie par un jeu d'ombre et de lumière9. Contrairement à la pyramide de Khéphren, elle n'a pas gardé dans sa partie supérieure son revêtement de calcaire mais il subsiste quelques blocs au niveau de la base de la face Nord. Le nucléus est constitué de blocs de calcaire plus ou moins équarris de moins bonne qualité que ceux du parement, les premiers étant issus d'une carrière à 400 m de la pyramide, les seconds de la carrière de Tourah. Les deux premières assises, ainsi que la maçonnerie de la grande galerie et des appartements funéraires sont construites en blocs de granit rose d'Assouan. Les blocs qui sont aujourd'hui visibles à l'extérieur sont noircis par la pollution et souvent cachés par la brum.

Chaque bloc de pierre calcaire a un volume de 1,10 m3 et pèse en moyenne 2,5 t, ce qui fait pour la pyramide (en négligeant le poids des blocs de granite) un poids total de 5 000 000 t.

Des vestiges d'une enceinte à redans, située à dix mètres autour de la pyramide, sont présents autour du monument. Ces redans sont des parties saines conservées du socle rocheux qui ont permis de diminuer le nombre de blocs à mettre en œuvre lors de la construction.

Vestige du parement calcaire.

LES JARDINS SUSPENDUS DE BABYLONE

Jardins suspendus de Babylone

Les jardins suspendus de Babylone sont un édifice antique, considéré comme une des sept merveilles du monde antique. Ils apparaissent dans les écrits de plusieurs auteurs grecs et romains antiques (Diodore de Sicile, Strabon, Philon d'Alexandrie, etc.), qui s'inspirent tous de sources plus anciennes disparues, dont le prêtre babylonien Bérose. C'est à ce dernier que l'on doit l'histoire de la construction de ces jardins par Nabuchodonosor II afin de rappeler à son épouse, Amytis de Médie, les montagnes boisées de son pays natal.

Lors de la redécouverte et des fouilles de Babylone (dans le sud de l'Irak actuel) au début duxxe siècle, l'emplacement des jardins suspendus a été cherché. Mais alors que les autres constructions mythiques de la ville (Tour de Babel/ziggurat, murailles, palais royaux) ont été retrouvées par l'archéologie et la traduction des inscriptions anciennes, cela n'a pas été le cas des jardins. Les chercheurs contemporains ont donc émis diverses propositions : certains ont cherché à localiser les emplacements possibles des jardins suspendus dans la ville, tandis que d'autres ont remis en cause leur existence, les situant dans une autre ville (Ninive) ou les reléguant au rang d'invention développée par des auteurs antiques à partir des jardins royaux babyloniens.

L'histoire des jardins

Bérose attribue la construction des jardins suspendus à Nabuchodonosor II (604-562 av J.-C.)12. Il aurait fait construire cet édifice pour son épouse, originaire de Médie, pays montagneux de l'Iranoccidental, pour soigner sa nostalgie de son pays natal et de sa verdure, qui contrastait avec le relief plat et le climat aride de Babylone. Un autre passage de Bérose indique le nom de la reine, Amytis, que Nabuchodonosor a épousé à la suite de l'alliance entre son père Nabopolassar et le roi des MèdesCyaxare au moment de la destruction de l'Assyrie. Cette histoire romantique est rapportée de manière abrégée (sans mention du nom du roi) dans les descriptions de Diodore et Quinte-Curce. Si les jardins ont bien existé, il est logique de situer leur construction durant le règne de Nabuchodonosor, qui voit la réalisation de travaux de construction majeurs à Babylone, notamment la réfection des palais et des temples, mais aussi des murailles et un rehaussement général d'une partie de la ville face à la montée de la nappe phréatique. Mais on en revient au problème récurrent sur les jardins suspendus : Nabuchodonosor n'en parle dans aucune des nombreuses inscriptions de fondation qu'il a laissé pour commémorer ses chantiers.

Plan mural de Babylone sous le règne de Nabuchodonosor II,

Descriptions des jardins

Les descriptions des jardins suspendus, une fois comparées, ne sont pas toujours cohérentes même si certaines informations sont concordantes, d'autant plus que l'interprétation de leur vocabulaire pose parfois problème. Même si les récits reposent beaucoup sur des sources originales identiques, il y a quelques divergences. La localisation des édifices est plus ou moins précise, mais il est manifeste qu'ils sont dans un secteur palatial, décrit comme une citadelle, ce qui correspond bien au secteur du Kasr du site de Babylone, d'autant plus que Diodoreet Strabon ajoutent la proximité de l'Euphrate.

Les descriptions plus ou moins détaillées des édifices sont moins concordantes, au-delà du dénominateur commun qui est la présence d'arbres plantés en hauteur. D'après l'analyse des descriptions de Diodore, Strabon et Quinte Curce, il ressort que les jardins auraient au sol la forme d'un carré d'environ 120 mètres de côté. Diodore et Quinte Curce se rejoignent pour décrire un ouvrage aux murs épais propres à supporter le poids des jardins. Dans la description de Strabon, les piliers qui supportent l'édifice se rejoignent par des arcades voûtées. L'édifice est selon lui construit avant tout en briques, tandis que pour les autres auteurs la pierre occupe une place importante, ce qui est peu en accord avec les traditions architecturales babyloniennes.

L'élévation des jardins se ferait avec plusieurs terrasses, peut-être en escalier. Diodore décrit un procédé complexe associant plusieurs couches de pierre, roseau, bitume et plomb mis au point pour éviter que l'humidité de la terre constituant la couche supérieure du sol des jardins ne se répande plus bas. Sa description des galeries supportant les jardins est cependant moins claire.

L'acheminement de l'eau vers les jardins en hauteur est un autre point intéressant des récits. Philon, le plus intéressé par les aspects techniques de l'édifice, décrit longuement le système des canaux servant à irriguer le parc. Strabon reste le seul à décrire clairement le moyen par lequel l'eau est élevée, à savoir une vis d'Archimède, actionnée par des humains, qui semble se retrouver dans l'évocation d'un système de conduits et de spirales chez Philon. Suivant Strabon et Diodore, l'eau provient de l'Euphrate. Cela servirait à faire vivre des jardins luxuriants, où sont plantés de grands arbres d'espèces très variées.

Malgré des descriptions plus réalistes, c'est l'image féerique de Philon dans son ouvrage De septem orbis spectaculis qui reste ancrée dans les mémoires : « Le jardin qu'on appelle suspendu, parce qu'il est planté au-dessus du sol, est cultivé en l'air ; et les racines des arbres font comme un toit, tout en haut, au-dessus de la terre .

RÉSUMÉ

Babylone est réputée pour avoir été l'une des plus belles villes antiques jamais bâties. Située au milieu du désert, elle possédait jadis des murailles impressionnantes et a notamment abrité des jardins suspendus qui figurent au nombre des merveilles du monde. Les recherches d'un archéologue allemand au début du XXe siècle les situent dans le sud de la ville. Une autre théorie les placerait dans la ville assyrienne de Ninive, conquise par les Babyloniens avec l'alliance des Mèdes. Le roi Nabuchodonosor II, grand chef militaire à l'origine de l'expansion de l'Empire, épousa la princesse mède, Amytis. Selon la légende, il fit construire les jardins pour l'égayer dans son mal du pays et sa solitude.

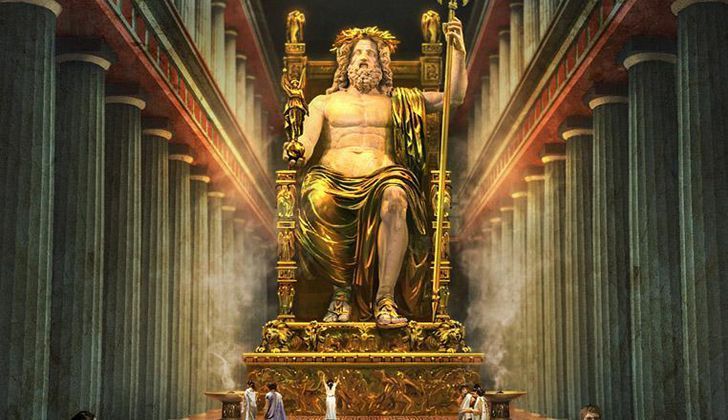

LA STATUE DE ZEUS

Statue chryséléphantine de Zeus à Olympie

- Début de la construction : 466 av. J.-C.

- Date d'ouverture : 435 av. J.-C.

- Hauteur : 13 m

- Supports : Ébène, Bronze, Ivoire, Or.Description

Selon Pausanias, la statue montrait Zeus assis sur son trône, représentation qui remonte àL'Iliade et qui se répand dans l'art grec à partir du vie siècle av. J.-C.2 — il semble au reste que le sculpteur se soit volontairement inspiré d'Homère. Le dieu était couronné d'un rameau d'olivier. Dans la main droite, il tenait une statuette de Niké, personnification de la victoire, elle-même représentée couronnée d'un bandeau et d'une guirlande. Ses proportions restent ignorées. De la main gauche, Zeus tenait un sceptre richement décoré, sur lequel un aigle était perché. Drapé dans un himation (manteau) brodé de figures animales et de fleurs, le dieu portait des sandales. Son trône comportait une décoration à la fois sculptée, incrustée (pierres précieuses, ébène) et peinte. Quatre petites Victoires dansantes couronnaient les pieds du trône.

La statue jouissait d'une très grande célébrité à travers l'ensemble du monde grec. Elle fut incluse dans la liste des sept merveilles du monde. Par vénération pour le sculpteur, l'atelier où il sculpta le colosse avec ses élèves fut conservé jusqu'au ve siècle apr. J.-C. (il a été retrouvé et fouillé de 1954 à 19584). Par la suite, la statue fut enlevée du temple et rejoignit, à Constantinople, la prodigieuse collection de Lausos, chambellan de Théodose II, qui comprenait entre autres l'Aphrodite de Cnide. Elle disparut dans un incendie en 461, en même temps que les autres statues. Malheureusement, aucune copie en marbre ou en bronze n'est parvenue jusqu'à nous. En revanche, l'œuvre de Phidias a été identifiée de manière plus ou moins sûre sur une série de monnaies romaines frappées de 98 à 198 ap. J.-C.

LE MAUSOLÉE D' HALICARNASSE

MAUSOLEE D'HALICARNASSE

Le mausolée d'Halicarnasse est le tombeau de Mausole, satrape perse achéménide de Carie (Asie Mineure), mort en 353 av. J.-C.. C'était la cinquième des sept merveilles du monde. Halicarnasse est aujourd’hui la ville de Bodrum, au sud-ouest de la Turquie.

Le monument était admiré dès l'Antiquité pour ses dimensions et sa décoration, si bien qu'on appelle « mausolée » tout tombeau de grande dimension (par exemple le mausolée de l'empereur Hadrien, actuel château Saint-Ange). Haut d'environ 45 mètres, le Mausolée d'Halicarnasse était orné de sculptures sur ses quatre côtés, chacun réalisé par un grand sculpteur grec ; ces quatre sculpteurs seraient Leochares, Bryaxis, Scopas de Priène etTimothéos1.

La Carie était une province dépendant de l'Empire perse, devenue presque autonome. Le roi Mausole déplaça la capitale à Halicarnasse, après avoir pris le contrôle de la plus grande partie du sud-ouest de l'Anatolie. Bien qu'officiellement dépendant de l'empire perse, il était de culture grecque. Il entreprit de grands travaux pour embellir et fortifier sa capitale. Il fit notamment construire un théâtre et un temple à Arès, le dieu de la guerre.

ConstructionSelon la tradition (Strabon, Pausanias), c'est sa sœur et veuve, Artémise II, qui décida de construire un monument exceptionnel en son honneur. Néanmoins, comme elle ne régna que deux ans après lui, il est probable que le monument fut commencé du vivant même deMausole. Il fut achevé en 350 av. J.-C., soit un an après la mort d'Artémise II. On ne sait pas par qui il fut achevé, peut-être par le frère de Mausole, peut-être par Alexandre le Grand, peut-être même ne fut-il jamais achevé.

Le bâtiment aurait été conçu par Satyros de Priène et Pythéos de Priène. Les plus grands artistes contemporains furent requis pour la construction du Mausolée : selon Vitruve, Praxitèle y aurait participé, aux côtés de Léocharès, Bryaxis et Scopas, mais cette mention est considérée comme douteuse. Le nom de Timothéos a été d'autre part avancé comme étant celui du quatrième sculpteur.

Il resta en bon état jusqu'au xiie siècle puis, faute d'entretien, il tomba en ruine. Au xve siècle, les Hospitaliers s'en servirent comme carrière pour bâtir le château Saint-Pierre sur l'ancienne acropoled'Halicarnasse, puis pour réparer les fortifications de la ville.

Description

Le Mausolée, haut de plus de 50 m, reposait sur une substruction rectangulaire, entourée d'une enceinte sacrée (??????? / témenos) ouverte à l'est par un propylée. La substruction était surmontée de 36 colonnes, supportant un toit à degrés pyramidal de 24 degrés, au sommet duquel se trouvait un quadrige en marbre. Décoré de hauts-reliefs et de rondes-bosses, il abrite dans son massif une chambre funéraire. Sur les centaines de mètres de frises, on trouve une procession, une amazonomachie (marquée par la figure d'Héraklès, reconnaissable à sa léonté), des statues dynastiques (dont une statue aux traits épais, faussement identifiée comme celle de Mausole, portant cheveux longs et moustache), une course de char, des lions, une centauromachie, des combats, des chasses... Scopas aurait réalisé le côté Est du décor, tandis que Léocharès aurait travaillé de l'autre.

Découverte archéologiqueEn 1857, Charles Thomas Newton localisa d'abord le monument grâce à ses connaissances en littérature antique, surtout Vitruve et Pline l'Ancien, mais aussi grâce à une grande maîtrise de l'interprétation des fragments trouvés sur le sol, habitude acquise grâce à un long travail sur le terrain.

Il dut adapter sa technique de fouilles aux conditions locales. En effet, il n'avait pas les moyens d'acheter l'ensemble des terrains supposés renfermer le Mausolée. Il eut donc recours à des tunnels, et non à des tranchées pour localiser les limites extérieures du bâtiment. Il put ainsi après avoir découvert les quatre coins n'acheter que les champs qu'il désirait explorer plus à fond.

Il retira du sol de très nombreux fragments d'architecture et de sculpture dont quatre dalles de la frise Est, œuvre de Scopas représentant un combat entre Grecs et Amazones. Tous ces fragments, ainsi qu'une des roues monumentales du quadrige sur lequel se trouvaient les statues colossales de Mausole et d'Artémise sont au British Museum. Il put aussi rassembler dans ce musée les autres fragments identifiés du Mausolée dispersés à Genève, Constantinople ou Rhodes. Là, son travail de conservateur rejoignait celui d'archéologue.

Les ruines aujourd'hui

LE TEMPLE D'ARTEMIS

TEMPLE D'ARTEMIS A EPHESE

Le temple d'Artémis à Éphèse est dans l'Antiquité l'un des plus importants sanctuaires d'Artémis, déesse grecque de la chasse et de la nature sauvage.

HISTOIRE

Sur l'emplacement d'un sanctuaire plus ancien, un temple est bâti vers 560 av. J.-C. parThéodore de Samos, Chersiphron et Métagénès et financé par le roi Crésus de Lydie. Ses dimensions colossales (137,74 m de longueur X 71,74 m de largeur) et la richesse de sa décoration expliquent sa mention dans 16 des 24 listes des Sept merveilles du monde qui nous sont parvenues. Il est incendié volontairement en 356 av. J.-C. par Érostrate, qui veut se rendre célèbre en détruisant le temple (selon Cicéron dans son traité De divinatione, cet incendie eut lieu le jour de la naissance d'Alexandre le Grand). Un second temple est bâti au milieu du ive siècle av. J.-C. sur le même plan. Théophraste a écrit dans Histoire des plantesque les portes à son époque sont faites en bois de cyprès, expliquant au passage la qualité de sa conservation. Le temple est pillé par lesOstrogoths en 263, puis brûlé par les chrétiens en 401. Justinien achève de le démanteler en prélevant une partie de ses colonnes pour le palais impérial de Constantinople. Ce temple est également considéré comme un des premiers établissements bancaires au monde : « le sanctuaire disposait de ses propres finances et faisait fonction de banque. Il était inviolable et le droit d'asile, accordé à ceux qui se plaçaient sous sa protection ». Les ruines d'Éphèse se trouvent aujourd'hui dans la partie sud ouest de la ville turque de Selçuk, à cinquante kilomètres au sud d'Izmir.

EMPLACEMENT

Le site sacré d'Éphèse est beaucoup plus âgé que l'Artemision. Pausanias le Périégète décrit, au iie siècle av. J.-C., le sanctuaire d'Artémis comme très ancien. Il affirme avec certitude qu'il est bien antérieur à l'époque de l'immigration ionique dans la région d'Éphèse, et plus ancien même que le sanctuaire de l'oracle d'Apollon à Didymes. Il dit que les habitants pré-ioniques de la ville étaient lélèges et lydiens. Cette version est confirmée en 1908 par des fouilles menées par D.G. Hogarth qui ont permis d'identifier trois temples successifs construits sur le même emplacement que le temple d'Artémis à Éphèse. De secondes fouilles en 1987-1988 ont également confirmé la version que donne Pausianas de l'histoire précédant la construction du temple d'Éphèse. Callimaque, dans son Hymne à Artémis, attribue l'origine de la temenos d'Éphèse aux Amazones, dont il imagine déjà un culte centré sur une icône (Bretas) :

« Les belliqueuses Amazones t’élevèrent, jadis une statue, sur le rivage d’Éphèse, au pied du tronc d’un hêtre ; Hippô accomplit les rites et les Amazones, reine Oupis, autour de ton image dansèrent d’abord la danse armée, la danse des boucliers, puis développèrent en cercle leur ample chœur ; [...] Autour de cette statue, plus tard, on construisit un vaste sanctuaire ; la lumière du jour jamais n’en éclaira de plus digne des dieux ni de plus opulent […] »

— Callimaque , Hymnes III à Artémis v. 237-250

Le site d'Éphèse est occupé dès l'âge du bronze, et le premier temple construit sur l'emplacement même du temple d'Éphèse l'a été dans la deuxième moitié du viiie siècle av. J.-C.. Ce premier temple périptèral à Éphèse est le plus ancien exemple de temple périptèral sur la côte d'Asie Mineure, et peut-être le plus ancien temple de style grec entouré de colonnades.

Au viie siècle av. J.-C., une inondation détruit le temple et dépose plus d'un demi-mètre de sable sur le site. Bammer note que, bien que le site soit inondable et ait été rehaussé de près de deux mètres entre les viiie et vie siècles av. J.-C., et de 2,4 m entre le vie et ive siècles av. J.-C., le site a été retenu, ce qui signifie selon lui « que le maintien de l'identité de l'emplacement réel joue un rôle important dans l'organisation sacrée » (Bammer 1990:144). Selon Pline l'Ancien, le site a en revanche été sélectionné pour son caractère marécageux, comme précaution contre les tremblements de terre, et non en raison de l'ancienneté de la pratique cultuelle sur le site.

RUINES DU TEMPLE

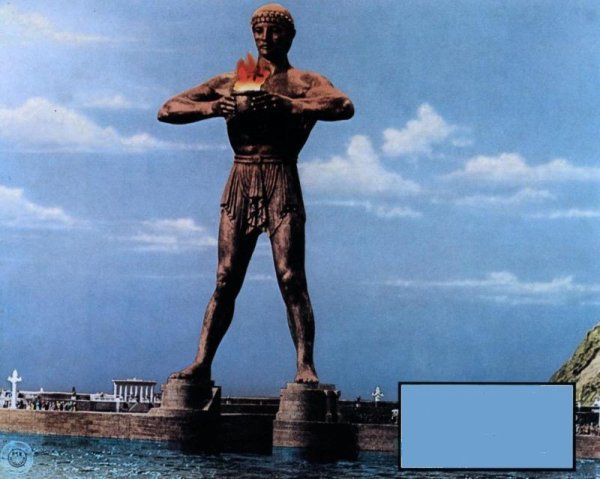

LE COLOSSE DE RHODES

COLOSSE DE RHODES

Le Colosse de Rhodes était une statue d'Hélios, le dieu Soleil, en bronze, dont la hauteur dépassait trente mètres, œuvre de Charès de Lindos. Souvenir de la résistance victorieuse àDémétrios Ier Poliorcète (-305 à -304), érigée sur l'île de Rhodes vers -292, cette gigantesque effigie d'Hélios, dieu tutélaire de la ville de Rhodes, fut renversée en -227 ou -226 par untremblement de terre. Cassée au niveau des genoux, elle s'effondra et tomba en morceaux. La statue brisée resta sur place jusqu'en 654. Il ne reste plus aujourd'hui la moindre trace du colosse. C'est la sixième des sept merveilles du monde antique.

HistoriqueLa construction fut longue et laborieuse. Le colosse était intégralement constitué de bois et de bronze. Il fallut d'abord constituer une âme en bois. Une fois le « squelette » mis en place, la structure fut recouverte avec d'immenses plaques de bronze. La fonderie de l'île ne suffisant pas à assumer les besoins d'une telle entreprise, du bronze fut importé en grande quantité.

On place traditionnellement la statue du colosse sur le grand port de Rhodes, où elle aurait servi de « porte d'entrée » (comme le suggère la gravure ci-contre). Or, d'après les études statiques de spécialistes britanniques la statue ne pouvait se trouver sur le port dans la position qu'on lui attribue, en raison de l'écartement trop important que suggère une telle position. En effet, les piliers sur lesquels auraient reposé les pieds de la statue, auraient été séparés d'une quarantaine de mètres, d'après les observations des fonds marins dans la baie de Rhodes menées par ces chercheurs. L'écart ainsi constaté ne correspondrait donc pas à la hauteur de la statue, qui devait être légèrement plus petite que la statue de la Liberté à New York. En pratique, il en aurait résulté une distorsion entre la charge et les points d'appui de la statue.

L'hypothèse apparue à la Renaissance d'une statue aux jambes écartées et permettant aux bateaux de passer sous elle est donc tombée en désuétude. Aujourd'hui, d'autres pistes sont explorées :

- L'une d'elle veut que la statue se trouvait sur les hauteurs de l'île (ou en contrebas de l'acropole), surplombant ainsi tout l'archipel, donnant ainsi une majesté particulière à Hélios et conférant à la statue une dimension surhumaine.

- Une autre théorie défendue entre autres par l'architecte et archéologue allemand Wolfram Hoepfner place le colosse de Rhodes à l’entrée de l’autre port de Rhodes : le port militaire. Selon Hoepfner le colosse de Rhodes figurait un « Hélios saluant » de la main droite.

Le colosse fut mis à bas par un tremblement de terre autour de -227/-226. Techniquement, le tremblement de terre exerça une torsion sur les genoux de la statue. L'amoncèlement de bois et de bronze ainsi constitué fut, dans un premier temps, laissé sur place car un oracle aurait défendu aux habitants de redresser la statue. D'après la Chronique de Michel le Syrien, le colosse fut définitivement détruit vers 654, par une expédition arabe, sous le commandement de Muawiya Ier, lieutenant du calife Othmân ibn Affân, qui emporta les vingt tonnes qui restaient du colosse (treize tonnes de bronze et sept tonnes de fer), pour les vendre à un marchand juif d'Émèse.

Le fait que la statue soit en bois et recouverte de bronze et qu'elle surplombe l'entrée du port, divise certains historiens. En effet, il est difficile d'imaginer qu'une œuvre d'un tel poids repose uniquement sur un squelette en bois. Elle était lestée de pierres, et construire une statue d'une pareille taille est quasiment impossible. C'est d'ailleurs cette prouesse technique qui lui a valu sa place dans la fameuse liste des sept merveilles du monde.

Une biche et un cerf, emblèmes modernes de l’île, gardent l’entrée du vieux port de Mandraki, que la tradition dit avoir été jadis enjambé par le célèbre Colosse de Rhodes, torche levée et lance en main.

Il est plus probable, en vérité, que le géant de bronze à l’image d’Hélios, dieu solaire et divinité tutélaire de Rhodes, se soit trouvé en arrière du port.

La statue, haute de plus de 30 m, appartenait au cercle très fermé des sept merveilles du monde. Érigée pour célébrer une victoire sur les Macédoniens en 305 av. J.-C., elle ne demanda pas moins de douze années de travail à Charès de Lindos. Mais une erreur de conception fragilisa le Colosse et le sculpteur en serait venu, dit-on, à se suicider…

Les renforcements de pierre et de métal placés dans les jambes ne parvinrent pas à le stabiliser et il s’effondra lors d’un séisme après seulement 56 ans d’existence. Au 7e siècle, les vestiges, encore éparpillés à terre, furent revendus à un marchand de Syrie. Une caravane de 900 chameaux aurait été nécessaire à leur transport...

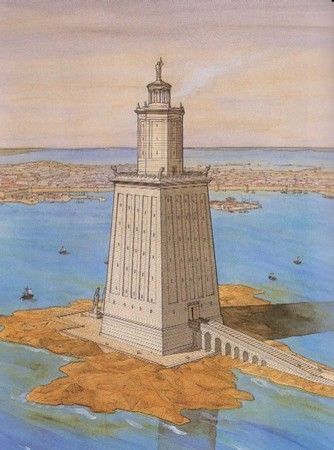

LE PHARE D'ALEXANDRIE

PHARE D'ALEXANDRIE

Le phare d'Alexandrie est considéré comme la septième des sept merveilles du monde antique ; il a servi de guide aux marins pendant près de dix-sept siècles (du iiie siècle av. J.-C. au xive siècle). Sa construction aurait débuté entre -299 et -289 (la date exacte est inconnue) et duré une quinzaine d'années. Les travaux sont initiés par Ptolémée Ier mais celui-ci meurt avant la fin du chantier qui est achevé sous le règne de son fils Ptolémée II.

L'emplacement du phare d'Alexandrie

Le site choisi pour la construction du phare est probablement la pointe de l'île de Pharos, ou un îlot non loin, jouxtant l'emplacement de l'actuel fort Qaitbay datant de la fin du xve siècle et construit en partie avec des blocs antiques. Les nombreux tremblements de terre qui ont eu lieu dans la région entre le ive siècle et le xive siècle ont peu à peu endommagé le célèbre monument qui a été presque entièrement détruit en 1303.

En effet, en 1349, Ibn Battûta, le célèbre voyageur marocain, raconte :

« Étant allé au Phare […] je constatai que son état de délabrement était tel qu'il n'était plus possible d'y entrer ni d'arriver à la porte y donnant accès. »

Ce qui demeurait encore du phare a dû s'effondrer lentement par la suite, puis glisser sous les flots. À la fin du xve siècle, le sultan Al-Achrâf Sayf ad-Dîn Qait Bay, un des derniers souverains mamelouksBurjites de l'Égypte, ordonna la construction d'une citadelle sur ce qui restait de l'esplanade, afin de protéger la ville contre la menace de l'Empire ottoman.

On a longtemps pensé que la construction avait été dirigée par l'architecte Sostrate de Cnide dont le nom est donné par le géographe grec Strabon. Il cite une inscription en plomb insérée dans un mur du phare ainsi libellée :

Sôstratos fils de Dexiphanès de Cnide a dédié ce monument aux dieux sauveurs pour le salut des navigateurs »

Il semble néanmoins plutôt être le commanditaire des statues dont l'identité est discutée. On pensait au départ que les dieux sauveurs étaient en fait les Dioscures, Castor et Pollux, protecteurs des marins. Finalement, il semblerait que la dédicace s'adresse à Ptolémée Ier qui était connu comme Ptolémée Sôter (ce qui signifie « sauveur » en grec). Jean-Yves Empereur, quant à lui, se base sur une épigramme du poète du -iiie siècle, Posidippe, pour appuyer son hypothèse selon laquelle Sostrate aurait en fait dédié la statue qui surmontait le phare et non le phare lui-même. Il n'écarte pas de plus l'hypothèse que le véritable architecte du phare soit en fait Euclide lui-même (ou un de ses élèves), car le mathématicien vivait alors à Alexandrie.

Role du phare

Le phare a été construit pour protéger les marins de la côte d'Alexandrie et également comme œuvre de propagande. La ville tout entière a été construite de façon démesurée et le phare devait en être le symbole. Le résultat fut tel que, depuis, le mot phare (du latin pharus, dérivé lui-même du nom de l'île de PharosNote 2), est utilisé pour désigner communément ce type d'édifice. D'ailleurs, bien qu'il existât à Alexandrie d'autres bâtiments tout aussi célèbres que le phare (la grande bibliothèque, le tombeau d'Alexandre), il deviendra emblématique de la ville et l'est encore aujourd'hui. Le phare dominait la côte et permettait aux marins d'avoir un point de repère, la côte étant relativement plate.

On peut lire chez Strabon que le phare était construit en pierre blanche qui serait en fait un calcaire local (pierre blanche du Mex) qui a la particularité de durcir au contact de l'eau. On pense aussi que les parties les plus critiques du phare ont été réalisées en granit d'Assouan. D'ailleurs le fort Qaitbay, édifié sur l'emplacement du phare, a été construit selon le même procédé.

Aspect et dimensions

Jean-Yves Empereur a étudié des représentations du phare plus ou moins fidèles (documents figurés, mosaïques), mais aussi des sources écrites (Strabon, Plutarque, Abu Hamid Al-Andalusi, Ibn Battûta, etc.) et a réussi à en tirer un plan assez précis. Il a notamment étudié des pièces de monnaie frappées à Alexandrie entre le ier siècle avant notre ère et le iie siècle. Il s'est aussi appuyé sur une sépulture antique du -iie siècle à Taposiris Magna (actuellement Abousir au bord du lac Mariout, à environ 40 kmd'Alexandrie), au-dessus de laquelle le propriétaire avait fait réaliser une copie réduite du phare.

Il a déduit de ses travaux que le phare devait être un bâtiment à trois étages :

- une base carrée légèrement pyramidale,

- une colonne octogonale,

- une petite tour ronde distale surmontée d'une statue,

le tout pour une hauteur d'environ 135 m.

Son rayon de visibilité s'étendait sur environ 50 km.

La base devait mesurer environ 70 m de hauteur sur 30 m de côté. On y accédait par une rampe à arcades. Une cinquantaine de pièces servant d'habitation au personnel chargé de l'entretien du phare ou d'entrepôt de combustible étaient aménagées tout autour d'une rampe intérieure, ce qui explique les fenêtres asymétriques qui suivaient l'axe de la rampe, assez large pour livrer passage aux bêtes de somme chargées d'acheminer le combustible. Elle donnait accès à une sorte de terrasse munie d'une rambarde de 2,30 m de haut entourée de quatre tritons soufflant dans des cornes, un à chaque coin de la terrasse.

Le deuxième étage était de forme octogonale et mesurait 34 m de hauteur et 18,30 m de largeur. Il comportait un escalier intérieur qui menait au troisième étage. Celui-ci était circulaire et ne mesurait que9 m de hauteur. Il contenait lui aussi un escalier de 18 marches.

Vue du ciel, la ville moderne d'Alexandrie continue de se développer autour du plus grand port de Méditerranée. Au premier plan, en face de cette mégapole de 4 millions d'habitants, le Fort Qaitay, bâti sur les ruines et avec les blocs antiques du Phare d'Alexandrie par le sultan mamelouk Ashray Qaitbay en 1477. Deux tremblements de terre, aux IVème et au XIVème siècles de notre ère, provoquèrent l'effondrement définitif de la septième merveille du monde antique. A gauche du fort, le site de fouilles sous-marines où ont été découverts les vestiges du Phare.